Industrialisasi menjadikan negara maju sebagai penyumbang terbesar pemanasan global. Namun, yang menuai dampak negatifnya adalah negara miskin dan berkembang.

—

’’INI adalah kenormalan baru.’’ Pernyataan Direktur NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) Gavin Schmidt itu tidak berhubungan dengan pandemi Covid-19. Melainkan dengan pemanasan global yang terjadi saat ini. Menurut NASA GISS, 2020 adalah tahun terpanas sepanjang sejarah. Rekor sebelumnya terjadi pada 2016.

Para peneliti menegaskan, suhu permukaan bumi terus naik karena besarnya gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Meningkatnya suhu di atmosfer dan air mengakibatkan gletser mencair. Imbasnya, permukaan air laut naik serta bisa memicu badai yang lebih kuat dan merusak.

Negara-negara maju menjadi dalang utama di balik terus meningkatnya suhu udara. Ironisnya, mereka juga tahu yang terdampak dari kenaikan air laut adalah negara-negara kecil. Terutama negara-negara kepulauan di wilayah Pasifik.

Dalam kesepakatan perubahan iklim di Paris, Prancis, akhir 2015, negara-negara maju sepakat membantu negara yang terdampak perubahan iklim. Besarannya mencapai USD 50 miliar atau setara Rp 700,6 triliun. Dana yang disalurkan itu dipakai untuk mitigasi bencana pada masa depan dan membantu negara kecil beradaptasi dengan situasi planet bumi.

’’Orang-orang paling miskin di dunia tidak bertanggung jawab atas krisis perubahan iklim, tapi merekalah yang terdampak paling parah,’’ ujar John Nordbo dari lembaga CARE Denmark sebagaimana yang dikutip The Guardian.

Sayangnya, janji tinggal janji. Negara-negara kaya berusaha menyiasati program-program yang mereka lakukan dan mengklaimnya sebagai bantuan untuk perubahan iklim.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengungkapkan, pada 2018, para pendonor baru mengumpulkan USD 16,8 miliar atau Rp 235,4 triliun. Namun, berdasar analisis CARE, jumlahnya bahkan lebih kecil lagi. Hanya USD 9,7 miliar atau Rp 135,8 triliun.

CARE dan beberapa organisasi partner mereka di Afrika dan Asia Tenggara meneliti 122 proyek adaptasi perubahan iklim yang didanai 25 pendonor. Nilainya hanya setara dengan 13 persen dari total laporan pendanaan adaptasi pada 2013–2017.

Selain itu, mereka menemukan bahwa pendanaan di proyek-proyek tersebut dilaporkan lebih tinggi 42 persen daripada realisasinya. Misalnya, pendanaan untuk proyek konstruksi dan jalan. Program yang tidak berhubungan dengan perubahan iklim itu ikut dimasukkan dalam dana bantuan adaptasi. ’’Mereka juga mencoba memberikan gambaran bahwa mereka telah membantu lebih banyak daripada yang seharusnya,’’ kata Nordbo.

CARE juga khawatir karena bantuan yang diberikan itu bukanlah dana hibah. Melainkan dalam bentuk utang. Misalnya saja, proyek yang berjalan di Ghana dan Ethiopia. Sebanyak 28–50 persen dari total kontribusi diberikan dalam bentuk utang. Karena itulah, dalam laporannya, CARE mendesak negara-negara maju lebih transparan terkait dengan laporan finansial untuk dana bantuan adaptasi perubahan iklim.

’’Mengingat sudah akutnya kondisi krisis perubahan iklim dan negara-negara yang rentan sudah menuai dampaknya, kami tidak bisa menerima jika pendanaan untuk adaptasi dilaporkan secara berlebihan dan tidak akurat,’’ tegas Sonam Wangdi, ketua blok negara berkembang di negosiasi iklim PBB.

Galang Petisi hingga Ciptakan Aplikasi

Lizzie A. resah. Bocah 9 tahun, yang namanya tidak mau diungkap lengkap oleh pihak keluarga itu, merasa negaranya tidak adil. Itu terjadi karena pemerintah Inggris mengirim sampah plastik untuk dibuang ke negara-negara berkembang.

Tak ingin praktik tersebut terus berlangsung, Lizzie membuat petisi. Intinya meminta Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berhenti mengirim sampah plastik ke negara-negara berkembang. Petisi di change.org itu mendapatkan 72 ribu tanda tangan setelah diunggah kurang dari sepekan.

Lizzie mulai tertarik dengan lingkungan setelah mempelajari polusi plastik. Petisi itu dibuat setelah ibunya, Esther, menunjukkan berita di The Guardian tentang keputusan Inggris untuk tetap membuang sampah plastiknya ke negara lain. Padahal, Uni Eropa (UE) melarang praktik serupa sejak awal bulan ini. Partai Konservatif yang digawangi Boris Johnson juga sudah berjanji untuk tidak membuang limbah plastik ke negara yang nonanggota Organisasi untuk Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi (OECD).

’’Saya sangat terkejut mengetahui bagaimana Boris Johnson berjanji dan tidak memenuhinya. Kita sangat malas mengurus sampah plastik kita sendiri,’’ ujar siswa yang bercita-cita menjadi ahli biologi kelautan itu. Setiap hari Inggris menghasilkan rata-rata 300 ton sampah plastik. Jika diekspor, sampah itu hanya akan menjadi polusi di negara barunya.

Tidak hanya petisi, Lizzie juga menulis surat ke anggota parlemen dari Partai Konservatif Simon Jupp. Lizzie meminta Jupp untuk mendesak pemerintah memenuhi janjinya.

Baca Juga: Kapok Percaya Kemenkes, Menteri Budi: Saya Nggak Mau 2 Kali Ketipu

Shashank Arun juga memiliki kepedulian serupa. Bedanya, bocah 12 tahun asal India tersebut lebih memilih jalur media sosial untuk kampanye tentang pemanasan global. Kanal YouTube miliknya berisi gambar kartun tentang perubahan iklim. Arun memberikan informasi tentang lingkungan di tiap unggahannya. Dia selalu tampil dengan kostum superhero.

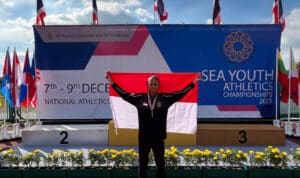

Arun juga membuat aplikasi Captain Environment vs Global Warming. Di aplikasi itu, ada berbagai aktivitas terkait lingkungan yang bisa dilakukan anak-anak. Salah satunya, menghitung emisi karbon dari lampu atau kipas angin yang digunakan di rumah. Dia memaparkan aplikasinya di Thailand dan menerima pendanaan Rp 9,6 juta. Pada 2019 dia juga mendapatkan penghargaan Kid Entrepreneur of the Year dari South Indian Entrepreneur Awards untuk aplikasi miliknya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Comment